Une nouvelle chance pour un vieux problème : l’accord nucléaire iranien et la diplomatie européenne

Oleksandr Buriachenko

EPA-EFE/ABEDIN TAHERKENAREH

EPA-EFE/ABEDIN TAHERKENAREH

Système politique iranien

Pour comprendre le contexte intérieur, il faut d’abord décrire en général la verticale du pouvoir existant en Iran.

Le chef de l’État est le Guide suprême, ou “rahbār”, désigné par le Conseil des experts, actuellement composé de 88 membres. Cet organe est élu au suffrage universel direct par tous les citoyens âgés de 15 ans ou plus. Juridiquement, le Conseil des experts est chargé de contrôler les actions du Guide suprême et peut voter sa destitution s’il ne remplit pas correctement ses fonctions. Cependant, cela ne s’est jamais produit.

Tous les candidats doivent passer une vérification du Conseil des gardiens concernant la connaissance des principes islamiques, l’aptitude à la fonction, etc. Le Guide suprême nomme la moitié des membres du Conseil des gardiens, l’autre moitié étant désignée par le Conseil judiciaire suprême, dont le président est lui aussi nommé par le Guide suprême. Ainsi, le chef de l’État exerce une influence déterminante sur la composition future de ces organes et sur le choix de son successeur.

Depuis 1989, le Guide suprême est l’ayatollah Ali Khamenei. Le terme “ayatollah” n’est pas une fonction politique, mais un titre religieux désignant le plus haut rang dans la hiérarchie chiite, avec le droit d’émettre des fatwas. Le Guide suprême n’est pas obligé d’être ayatollah. Le pouvoir de Khamenei est extrêmement étendu, bien que non absolu. Parmi ses pouvoirs les plus importants :

Nomination du commandant du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC), force élite chargée de protéger le Guide suprême, l’ordre constitutionnel et la révolution islamique ;

Nomination du commandant en chef des forces armées ;

Nomination du chef du pouvoir judiciaire ;

Nomination du directeur de la radio-télévision d’État ;

Nomination des généraux et commandants supérieurs ;

Approbation du président élu et signature de la démission du président à la demande du Parlement ou de la Cour suprême.

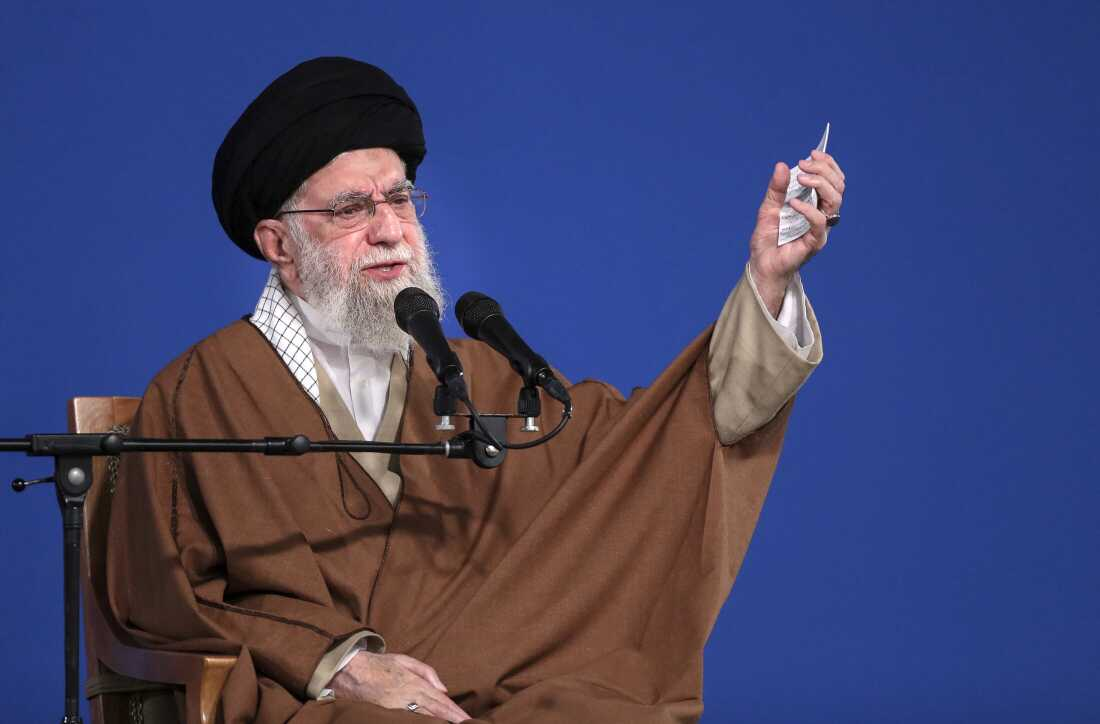

Le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei. Photo AP

Le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei. Photo AP

Ainsi, le Guide suprême contrôle le clergé, les forces de sécurité et l’information. Il dispose également de leviers économiques puissants via des entreprises affiliées au pouvoir, comme de grandes sociétés de construction générant des dizaines de milliards de dollars de chiffre d’affaires.

Le président d’Iran est également une figure influente, mais toujours dans l’ombre du Guide suprême. Il dirige le gouvernement (le poste de Premier ministre ayant été supprimé) et est élu lors d’élections généralement assez sincères, bien que les candidats soient filtrés par le Conseil des gardiens. Cela permet au Guide suprême d’écarter les candidats indésirables et d’influencer les résultats.

Le président forme le cabinet, gère l’économie, préside le Conseil de sécurité nationale, met en œuvre les lois et le budget, et supervise l’administration publique. Toutefois, toute décision stratégique (défense, ministres de la sécurité, orientations majeures de la politique étrangère) doit être approuvée par le Guide suprême. En conséquence, le pouvoir réel du président dépend de la cohérence de sa vision avec la volonté du rahbār et de la latitude que celui-ci lui accorde.

Actuellement, le président est Massoud Peseshkian, considéré comme modéré par rapport à Khamenei et d'autres figures influentes. Il a remporté une victoire imprévue en 2024 face à cinq candidats conservateurs.

Divergence d’opinions entre le Guide suprême et l’élite politique

La position de Khamenei demeure constante depuis des années. Les insultes à l’encontre des États-Unis et du « régime sioniste » comme ennemis principaux restent d’actualité. Après la sortie des États-Unis de l’accord nucléaire en 2018 sous Trump, Téhéran a clairement choisi d’accélérer l’enrichissement de l’uranium et d’accroître son autonomie. Les négociations récentes avec Washington se sont poursuivies car l’Iran cherche un soulagement économique impossible sans un allègement des sanctions, dont les problèmes économiques sont une des principales causes des manifestations sociales. Nous en parlerons plus tard.

Bien que l’Iran ait accepté de ne pas fabriquer d’arme nucléaire, il a refusé catégoriquement d’arrêter l’enrichissement de l’uranium. Le ministre iranien des Affaires étrangères a résumé la position : « zéro arme nucléaire = accord, zéro enrichissement = pas d’accord ». Cette rhétorique est évidemment approuvée par Khamenei.

Les États-Unis exigent l’arrêt de l’enrichissement. Ils ont proposé, par exemple, de transférer les stocks actuels vers la Russie, pour ensuite les utiliser à des fins pacifiques en Iran, mais Téhéran a rejeté cette idée, la considérant comme une atteinte à son orgueil national. Une autre proposition incluait la création d’un consortium international pour l’enrichissement avec l’Iran, les États-Unis, l’Arabie saoudite et d’autres pays arabes, mais elle n’a pas été suffisamment discutée du fait des hostilités récentes, elle pourra donc être examinée à l'avenir.

De son côté, le président Pezeshkian, premier modéré réformiste élu depuis huit ans, a lancé le programme « Pour l’Iran » : relancer l’économie, alléger l’isolement et étendre les libertés. Sa victoire reflète un désir de changement au sein de la société. Il a dit que résoudre la crise économique, marquée par une inflation de 40 %, nécessitait de lever les sanctions et d’adopter une approche moins conflictuelle à l’international. La nouvelle administration a donc orienté le pays vers une relance du dialogue avec l’Occident.

Président de l'Iran Massoud Peseshkian

Président de l'Iran Massoud Peseshkian

Toutefois, le Guide suprême reste le principal frein. Bien qu’il ait autorisé les pourparlers, il fixe les limites du compromis. Il a félicité Pezeshkian pour son taux de participation élevé, tout en lui conseillant de poursuivre la politique de Raisi (ancien président conservateur), signifiant une mise en garde contre un changement brusque. Les diplomates doivent donc naviguer entre la réalité et la pression des faucons à Téhéran.

Des pragmatiques, entre Pezeshkian et Khamenei, existent au gouvernement, comme le ministre des Affaires étrangères Abbas Araqchi et le conseiller de Khamenei Ali Shamkhani. Tous deux n’hésitent pas à faire des déclarations dures à l’encontre des ennemis de l’Iran, mais prônent également la négociation.

Un article de Reuters citait deux responsables anonymes :

« le pays ressemble à une poudrière, et la tension économique pourrait devenir l’étincelle qui l’allume » .

Ces préoccupations poussent le gouvernement à la recherche active de compromis. Il ne faut pas oublier le grand risque que courent ceux qui soutiennent le rapprochement avec l’Occident : conclure un « mauvais accord » et perdre le soutien de leur pays.Les responsables gouvernementaux comprennent que si l’Iran reçoit des conditions humiliantes telles qu’un arrêt complet de l’enrichissement de l’uranium ou des restrictions sur son programme de missiles, cela pourrait signifier la mort politique des réformistes.De ce fait, ils ont également des exigences assez strictes : la levée de certaines sanctions, des garanties contre leur réimposition et la préservation du droit à l’énergie atomique pacifique (enrichissement).

Araqchi a insisté : « nous ne pouvons pas sacrifier nos intérêts vitaux juste parce que Trump l’exige ».

Voies ouvertes entre l’Iran et l’Europe aujourd’hui

Les contacts de l’Iran avec l’Occident sont souvent perçus uniquement via le prisme américain. Pourtant, l’Europe a joué et peut encore jouer un rôle important dans les négociations avec l’Iran, avec une longue histoire de relations.

Les relations euro-iraniennes peuvent être brièvement décrites comme « tout est compliqué ». La République islamique est en contact avec les Européens depuis de nombreuses décennies, mais un dialogue sérieux sur la question nucléaire a commencé en 2003 avec l'« Troïka européenne » (France, Allemagne, Royaume-Uni). Le président Khatami (1997–2005) négociait avec les Européens (souvenons-nous de l’accord de Paris en 2004 : suspension de l’enrichissement en échange de promesses technologiques). Le président Rouhani et son ministre Zarif ont aussi salué en 2015 le rôle constructif de l’Europe dans l’accord de l’époque Obama.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, salue ses homologues d'Allemagne et de Royaume-Uni

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, salue ses homologues d'Allemagne et de Royaume-Uni

Les récents bombardements américains et israéliens ont sérieusement ébranlé la confiance de l'Iran dans l'Occident. Bien que dirigés principalement contre les États-Unis, ils jettent aussi une ombre sur les pays européens alliés. Le chancelier allemand Friedrich Merz a déclaré :

« Nous n’avons aucune raison de critiquer ce qu’Israël a lancé en Iran la semaine dernière, ni ce que l’Amérique a fait là-bas le week-end dernier».

De tels commentaires ne favorisent guère le dialogue.

La guerre a aussi affaibli la position des réformistes. Leur argument en faveur du dialogue avec l’Occident paraît désormais peu convaincant, car il est difficile de faire confiance à une partie susceptible de frapper par des missiles vos sites nucléaires à tout moment. Toutefois, les responsables civils modérés ont la possibilité d'accroître leur influence. Après la guerre de courte durée avec Israël, de nombreux hauts gradés ont été tués. De nouvelles personnes ont été rapidement nommées pour les remplacer, mais cela crée toujours un vide de pouvoir que les réformistes pourraient tenter de combler. Le temps dira s’ils y parviennent.

En faveur du maintien du statu quo et le plus farouche adversaire d’un rapprochement avec l’Occident est le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC), créé après 1979 pour contrer l’armée régulière. Il a récolté certains des plus gros dividendes de la confrontation avec les États-Unis et leurs alliés, car il entretient de nombreux liens commerciaux et intérêts soutenus par son appareil de sécurité.

L’IRGC conserve également une grande influence dans la sphère politique, car il a une mission cruciale de préservation du régime.

Membres du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC). APA/AFP/afp/STRINGER

Membres du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC). APA/AFP/afp/STRINGER

Le commandant de l’IRGC, Hossein Salami, tué le 13 juin 2025 dans des frappes israéliennes, affirmait :

« notre guerre contre l’Amérique est une guerre de foi et un combat entre oppression et justice ; même si un accord nucléaire était trouvé ou que la guerre à Gaza se terminait, notre inimitié envers Israël ne finirait pas, car cette guerre est menée pour l’existence et la foi ».

Deux facteurs jouent en faveur d’un rapprochement entre l’Europe et l’Iran : la position des États-Unis – ici symbolisée par Donald Trump – et l’écart grandissant entre l’Europe et Washington. Si cette tendance se confirme, l’UE pourrait renforcer ses contacts avec des pays, qui n'ont pas fait l'objet d'une grande attention auparavant, comme l’Iran.

En mars-avril 2025, avant les frappes israéliennes, Reuters rapportait, citant des responsables iraniens, que l’Iran avait un besoin urgent de soulager ses sanctions pour améliorer sa situation économique. Pour mémoire : l’inflation est d’environ 40 %, des dizaines voire des centaines de grèves ont lieu chaque mois, notamment parmi les routiers à cause du prix du carburant, et le déficit budgétaire s’élève à environ 40 milliards de dollars. Les exportations pétrolières aident, mais une baisse des prix réduirait encore le niveau de vie.

Ainsi, le rôle potentiel de l’Europe est plus solide : elle et certains de ses États ont imposé beaucoup de sanctions à l’Iran, dont l’annulation serait très bénéfique. Une profonde méfiance à l'égard des États-Unis et la nécessité de sortir de la crise plaident en faveur d’un rapprochement. L’UE pourrait garantir l’accord avec les États-Unis par le biais d'un mécanisme où les banques européennes achètent du pétrole iranien contre des euros, ou où les soldats de la paix européens participent à l'inspection de certaines installations, etc.

Un rapprochement avec l’Europe offrirait aussi une voie de sortie de l’isolement. L’Iran est souvent qualifié de « partie de l’axe du mal » au même titre que la Russie ou la Corée du Nord. Ce statut ne convient évidemment pas à Téhéran, qui n'a jamais eu de relations positives avec la Russie. Le partenariat actuel est plutôt conjoncturel et temporaire, les deux États ayant des ennemis communs.

Photo AFP

Photo AFP

Que va-t-il se passer ?

Un rapprochement fort avec l'Occident n'est actuellement possible que s'il y a des besoins économiques urgents. Si ce n'est pas le cas, l'ayatollah Khamenei ne sera pas d'accord, car les relations et la confiance ont été gravement endommagées par la récente guerre. Comme pour le renforcement de la position des réformistes, les conditions les plus favorables à l'amélioration des relations avec l'Europe et l'Occident seront réunies après le processus de transition du pouvoir.

Le changement de direction dans les pays autoritaires est toujours un moment très turbulent. Dans la République islamique, la transition du pouvoir n'a eu lieu qu'une seule fois, en 1989. À l'époque, on avait envisagé la possibilité de passer de l'autorité exclusive du chef de l'État à la création d'un organe collégial. Cela n'a pas été fait et l'ayatollah Khamenei a pris le poste de guide suprême. Cependant, sous son règne, l'Iran a connu un processus de prise de décision basé sur le consensus. L'ayatollah assure la coordination et l'équilibre entre les branches du gouvernement, les forces de sécurité et la communauté religieuse, mais c'est lui qui a le dernier mot. Chacun de ces centres d'influence n'a pas le dernier mot sur l'autre.

Il est évident qu'après la mort du dirigeant actuel, la division du pouvoir commencera. Cela pourrait conduire à la montée en puissance des réformistes et des conservateurs. On peut distinguer les scénarios suivants pour l'évolution des relations avec l'Europe et la situation à l'intérieur de l'Iran :

Défavorable. En Iran, les conservateurs et les forces de sécurité du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) prennent le pouvoir. Les relations avec l'Occident sont perçues comme toxiques, les liens sont rompus, le pays se tourne encore plus vers l'Est et intensifie le développement d'armes nucléaires pour assurer sa sécurité. Les militaires ignorent les problèmes économiques de la population et répriment les manifestations par la force. Le dialogue avec les pays européens a été suspendu, car ils sont perçus comme des marionnettes des États-Unis;

Modéré. L'Iran est contraint de faire des concessions et de conclure des accords avec les États-Unis et Israël en raison de problèmes économiques internes. Toutefois, afin de réduire l'influence des États-Unis, l'Iran cherche à impliquer les pays européens dans le processus. Ils peuvent être médiateurs ou garants de l'accord. Au fil du temps, leur importance pourrait croître. Si ce processus aboutit, les positions des réformistes s'en trouveront renforcées.

Il convient également de rappeler que ce scénario n'est possible que si l'Europe dispose d'une autonomie stratégique et est consciente de sa position. Dans une large mesure, cela dépend de la personnalité des différents dirigeants. Actuellement, le plus actif et le plus prometteur à cet égard est le président français Emmanuel Macron. Son pays a toujours cherché à se séparer des États-Unis et à devenir indépendant.

Positif. Les relations avec les États-Unis restent toxiques et la nécessité d'une reprise économique existe toujours, mais elle est moins urgente. L'Europe s'éloigne des États-Unis et établit ses propres contacts avec le monde. En Iran, l'amélioration des relations avec le vieux continent est considérée comme un moyen de surmonter la crise, de lever certaines sanctions et de diversifier les relations internationales. Les autorités de Téhéran n'appréciant pas les contacts étroits avec la Russie, l'opportunité de sortir de l'isolement est très prometteuse. Comme pour l'option précédente, ce scénario n'a de chance d'aboutir que si l'Europe adopte une position proactive.

Si, après la mort de Khamenei, un organe collégial est créé pour gouverner, l'influence des modérés sera préservée, ce qui pourrait conduire à un assouplissement progressif du régime politique en Iran.

Sur la même voie que l'Europe ou pas encore ?

Le rapprochement de l'Iran avec l'Europe est un événement probable, mais trop difficile à prévoir. Ce processus dépendra de nombreux aspects, dont les principaux sont les suivants :

La position de l'Europe : proactive et indépendante ou passive et limitée ;

L'équilibre interne du pouvoir en Iran : les réformistes modérés ou les conservateurs radicaux auront-ils plus d'influence dans un avenir proche ;

La position et les actions des États-Unis : maintien d'une pression maximale ou volonté d'assouplissement ;

Quand la transition du pouvoir de Khamenei aura lieu et comment elle s'achèvera.

Le dernier point peut être considéré comme le plus important, car l'Iran est un pays où les décisions du Guide suprême sont cruciales. La position de Khamenei étant connue depuis longtemps, on ne peut qu'attendre du nouveau gouvernement ou des forces qui gagneront en influence à la suite du transit, quelque chose de nouveau. Même si l'Europe est prête à un rapprochement pragmatique, rien ne se fera sans l'accord du dirigeant iranien.

Une chose est sûre, le potentiel du rapprochement existe. Maintenant l'Iran est un État hostile à l'Ukraine, mais un changement est possible. La diversification des relations internationales et un certain éloignement de la Russie seraient déjà bénéfiques. Il ne reste plus qu’à attendre.