La Chine, Xi Jinping et le grand remaniement politique

Kateryna Vodzinska, expert du groupe de réflexion Resurgam sur l'Asie du Sud-Est et la Chine

Getty Images

Getty Images

Dans ce contexte, une question se pose : Xi Jinping est-il en train de perdre le contrôle de la situation ? D’un côté, la longévité de son mandat et la concentration du pouvoir entre ses mains peuvent donner l’image d’une stabilité. De l’autre, les récents événements – limogeages de hauts responsables, difficultés économiques et tensions politiques internes – laissent entrevoir un affaiblissement de sa position.

Histoire et contexte du PCC

Pour comprendre le fonctionnement du Parti communiste chinois (PCC), il faut se pencher sur son histoire. Au cours de son développement, le PCC a traversé plusieurs étapes clés. De la lutte contre les nationalistes et les transformations radicales sous Mao Zedong aux réformes de Deng Xiaoping, qui ont changé le pays tout en maintenant le contrôle à parti unique et en assurant une croissance économique stable. Après l’effondrement de l’URSS en 1991, le parti a tiré les leçons de l’expérience étrangère et s’est concentré sur le renforcement de son propre pouvoir, refusant toute libéralisation politique pouvant menacer son monopole.

Dans les années 1990-2000, un système de direction collective s’est instauré : les dirigeants se succédaient tous les deux mandats, garantissant la continuité de la ligne lancée par Deng Xiaoping. Cependant, ces dernières années, un nouveau tournant s’est produit : après l’élection de Xi Jinping au poste de secrétaire général en 2012, le parti est revenu à un style de gouvernance plus centralisé et personnaliste.

La plus haute fonction au sein du parti est celle de secrétaire général du Comité central du PCC – le véritable chef du pays. Il dirige également les structures les plus influentes, notamment en occupant la présidence de la Commission militaire centrale (CMC) du PCC, l’organe par lequel le parti exerce son contrôle sur l’Armée populaire de libération de Chine. En pratique, il s’agit du quartier général suprême du parti : le président du PCC est aussi président de la CMC, donc commandant en chef des forces armées. Il existe une Commission militaire d’État du même nom, mais c’est bien la CMC du parti qui définit la politique militaire, garantissant le principe de la primauté du parti sur l’armée.

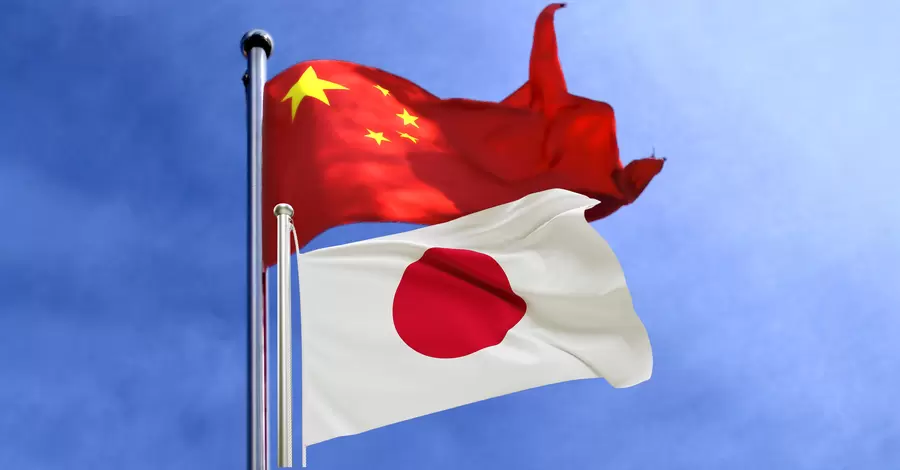

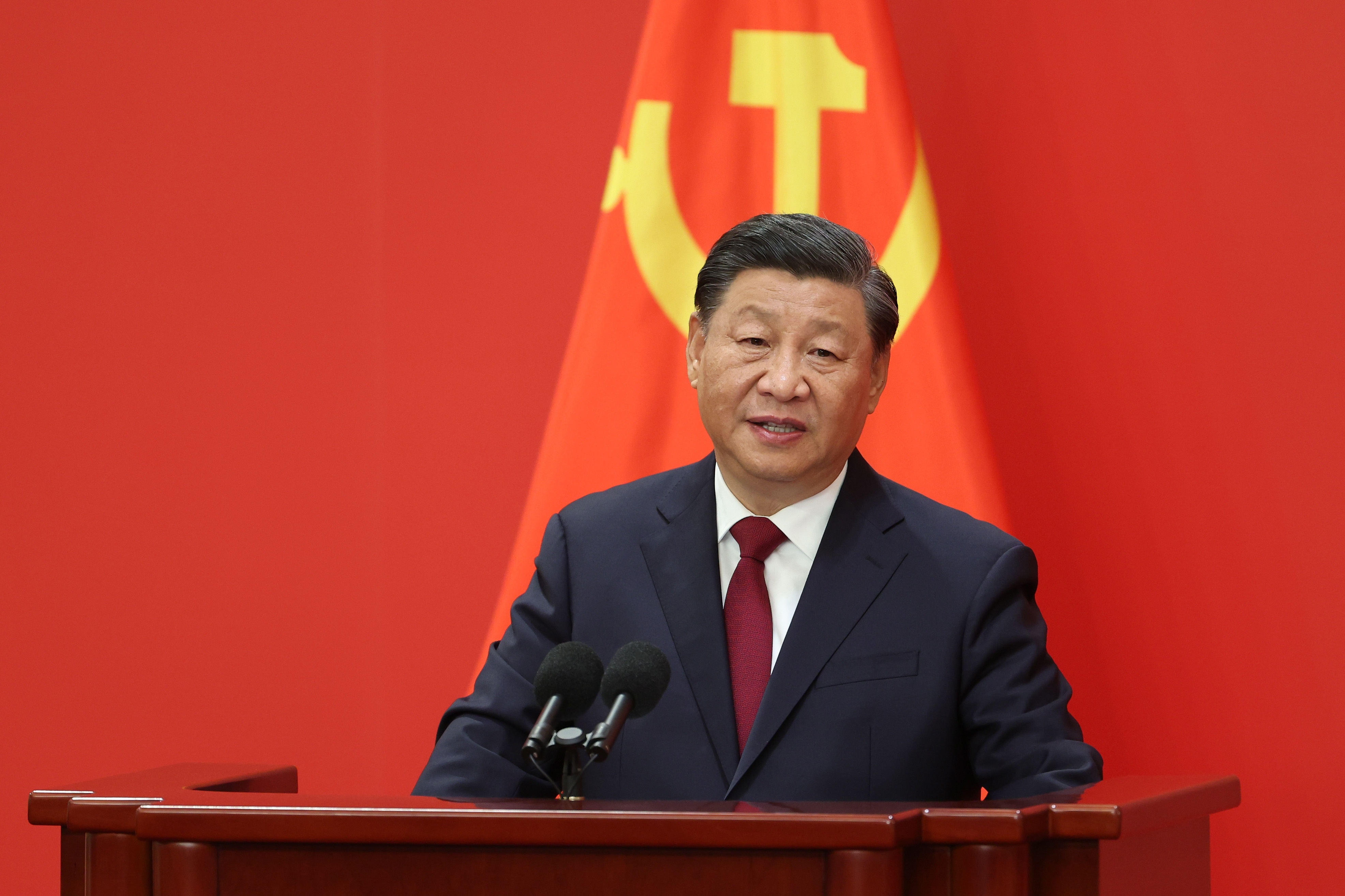

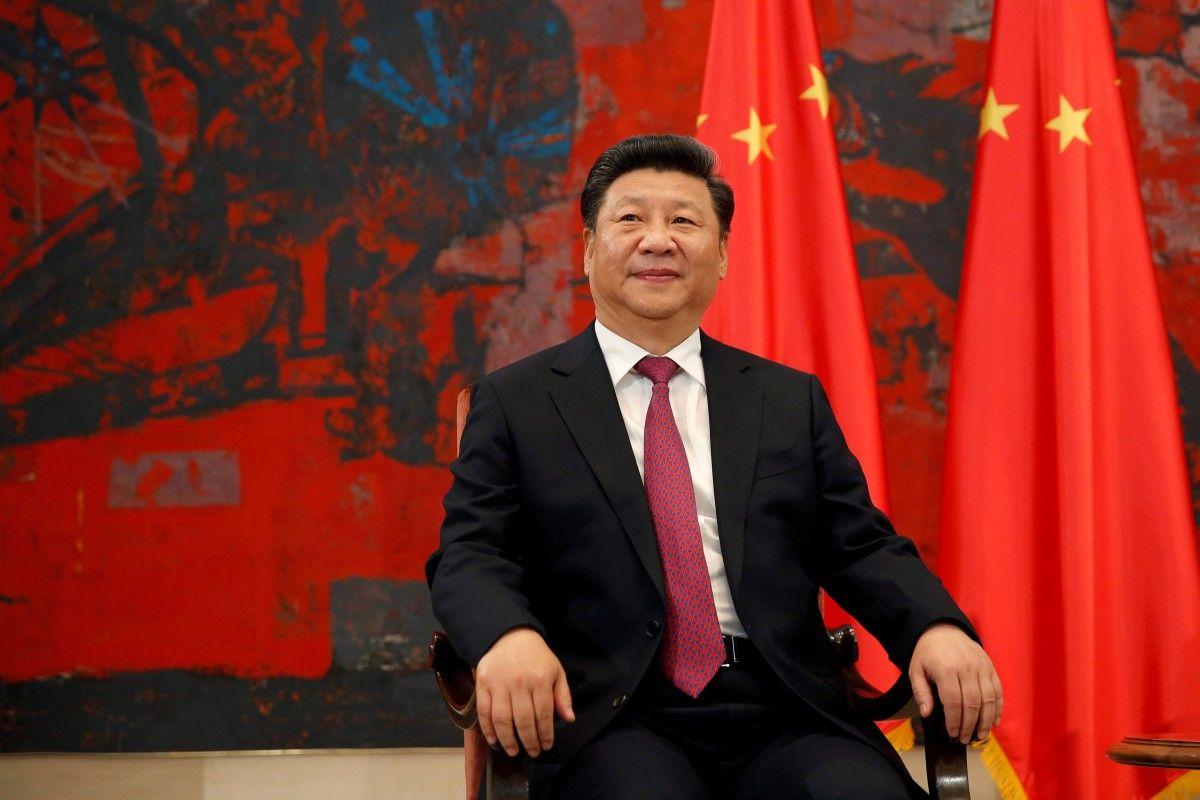

Ainsi, l’organisation du PCC assure la concentration du pouvoir au sommet du parti et l’infiltration du contrôle partisan dans toutes les institutions de l’État. Xi Jinping a progressivement concentré entre ses mains plus de pouvoir personnel que tout prédécesseur depuis Mao, allant jusqu’à renoncer à la pratique consistant à désigner un successeur explicite pour l’avenir. En 2018, la limite des deux mandats à la présidence a été supprimée, ouvrant la voie à un pouvoir quasi à vie pour Xi. Xi Jinping a été officiellement réélu pour un troisième mandat sans précédent en tant que secrétaire général du Parti communiste chinois. Photo: Marko Djurica

Xi Jinping a été officiellement réélu pour un troisième mandat sans précédent en tant que secrétaire général du Parti communiste chinois. Photo: Marko Djurica

Problèmes internes du PCC et leur impact sur l’État

Les difficultés auxquelles le Parti communiste chinois (PCC) est confronté sont bien connues.

La corruption constitue traditionnellement un défi majeur pour le PCC et pour l’État chinois, en particulier depuis la période des réformes économiques, qui a multiplié les occasions d’abus de pouvoir. Le parti a été régulièrement secoué par des scandales de corruption impliquant de hauts responsables, ce qui a entamé son autorité.

À son arrivée au pouvoir, Xi Jinping a lancé une campagne anticorruption sans précédent, la plus vaste de l’histoire de la RPC. Il a proclamé le mot d’ordre de lutter à la fois contre les « tigres » et les « mouches », autrement dit de poursuivre avec la même rigueur les hauts dirigeants et les petits fonctionnaires impliqués dans des affaires de pots-de-vin.

Au cours des premières années de cette campagne, des dizaines de figures influentes et des milliers de cadres de moindre envergure ont été placés sous enquête ; la majorité a été déchue de ses fonctions et poursuivie pour corruption ou abus de pouvoir. En 2023, environ 2,3 millions de responsables à tous les niveaux avaient fait l’objet d’enquêtes et de sanctions – une purge d’une ampleur inédite, devenue la « marque de fabrique » de la politique de Xi.

Pour la première fois depuis plusieurs décennies, des membres de la plus haute direction ont été visés. Des poursuites pénales ont été engagées contre plusieurs anciens membres du Comité central et du Bureau politique. Le cas le plus retentissant fut celui de Zhou Yongkang – ancien membre du Comité permanent du Bureau politique (en pratique l’un des dirigeants de l’État) – condamné à la prison à vie pour corruption. L'ancien ministre de la Sécurité de la Chine a été condamné à la prison à perpétuité

L'ancien ministre de la Sécurité de la Chine a été condamné à la prison à perpétuité

Officiellement, la campagne vise à « purifier le parti » et à restaurer la confiance du peuple, mais son effet secondaire a été l’élimination de potentiels rivaux politiques de Xi, renforçant encore davantage son pouvoir personnel.

Difficultés économiques et rôle du parti dans leur gestion

Ces dernières années, la Chine est confrontée à d’importants défis économiques qui mettent à l’épreuve la capacité du PCC à diriger efficacement le pays. Jadis impressionnante, la croissance s’est nettement ralentie. Parmi les causes figurent des facteurs structurels, tels que le vieillissement de la population et la saturation du marché intérieur, mais aussi des éléments extérieurs comme les tensions commerciales avec les États-Unis.

Le problème le plus aigu est la crise du marché immobilier. L’essor de la construction, qui a duré des années et représentait près d’un quart du PIB, a conduit à une surchauffe du secteur. Autrefois moteur de la croissance, le bâtiment est devenu un facteur de risque pour la stabilité économique de la RPC. Photo : ensembles résidentiels inachevés dans la province chinoise du Shaanxi, illustrant la crise immobilière. Après le défaut de paiement du géant Evergrande en 2021, le secteur s’est brutalement contracté. En août 2023, on estimait à environ 7,2 millions le nombre de logements neufs invendus dans le pays. Photo: Reuters

Photo : ensembles résidentiels inachevés dans la province chinoise du Shaanxi, illustrant la crise immobilière. Après le défaut de paiement du géant Evergrande en 2021, le secteur s’est brutalement contracté. En août 2023, on estimait à environ 7,2 millions le nombre de logements neufs invendus dans le pays. Photo: Reuters

Malgré ces mesures, la situation reste complexe. Selon les experts, elles demeurent insuffisantes pour résoudre les problèmes de fond. Le poids global de la dette et l’excès de logements sont tels que l’aide déployée ne fait, pour l’instant, que contenir les scénarios les plus critiques. On observe une certaine stabilisation à court terme, mais les prévisions à long terme restent prudentes, voire pessimistes. Le Parti se trouve face à un dilemme : continuer à stimuler l’économie, au risque d’aggraver les déséquilibres, ou accepter un ralentissement plus marqué pour assainir la situation – deux voies qui comportent des risques politiques.

Constitutionnellement, la RPC reconnaît plusieurs « partis démocratiques », mais ceux-ci ne jouent aucun rôle d’opposition et agissent sous le contrôle du Front uni, dirigé par les communistes. Tous les organes du pouvoir, les médias, la justice, l’armée et l’appareil sécuritaire sont placés sous l’autorité du PCC. Sous Xi Jinping, ce contrôle s’est encore renforcé : le régime est devenu plus autoritaire et répressif, encadrant strictement la vie publique – de la censure d’internet et de l’idéologie universitaire jusqu’à la répression de toute manifestation de dissidence.

En l’absence d’opposition extérieure au parti, la seule dynamique politique possible se joue au sein même du PCC. Les changements dans sa direction peuvent influencer profondément l’orientation du pays. L’arrivée au pouvoir de Xi Jinping a marqué la fin du principe antérieur de direction collégiale et la concentration du pouvoir entre les mains d’un seul homme. De plus, le nouveau Comité permanent du Bureau politique ne compte désormais que des proches alliés de Xi, sans représentants des prétendus héritiers de l’« ancienne garde ».

Que cachent les déclarations de Pékin ?

Plusieurs événements récents au sein des cercles dirigeants chinois ont suscité des spéculations sur un possible affaiblissement de la mainmise de Xi Jinping sur le pouvoir. Le Bureau politique du Parti communiste chinois a publié des déclarations formulées de manière inhabituelle, et certains alliés clés de Xi ont été écartés de postes importants. Ces signaux laissent penser à une lutte interne pour l’influence. Leur interprétation reste toutefois incertaine : les experts se divisent entre ceux qui y voient un affaiblissement de Xi et ceux qui y discernent une nouvelle étape dans la consolidation de son pouvoir.

Lors de la réunion du Bureau politique du 30 juin, la direction chinoise a employé plusieurs formules codées qui ont retenu l’attention. Elle a notamment appelé à un « renforcement de la coordination des politiques » et à un « processus de révision » des priorités majeures. À première vue, ces termes semblent traduire la volonté du centre d’assurer l’application de ses programmes au niveau local. Mais certains détails laissent entendre un message plus profond : le Bureau politique a précisé que les organes spécialisés du Comité central – ces puissantes commissions aujourd’hui dirigées par des fidèles de Xi – devaient se concentrer sur « l’orientation et la coordination des grandes initiatives » et « éviter de s’ingérer dans les attributions des autres ou de dépasser leurs prérogatives ». Cette recommandation inhabituelle s’apparente à un avertissement voilé adressé à Xi lui-même, accusé de concentrer un pouvoir excessif.

Cette interprétation est renforcée par le contexte : l’opacité des processus décisionnels au sommet de l’État chinois pousse traditionnellement à lire entre les lignes des communiqués officiels. Les élites du Parti semblent aujourd’hui envoyer des signaux sur la nécessité de freiner la concentration du pouvoir entre les mains d’un seul homme. En d’autres termes, le mécanisme même de la direction collégiale pourrait chercher à limiter l’omnipotence du leader.

Certes, l’autorité de Xi Jinping apparaît aujourd’hui monolithique et inébranlable. Mais cette stabilité ressemble davantage à une solide carapace qu’à une garantie de longévité. À moyen terme, tout dépendra de la capacité de la direction à résoudre les problèmes économiques et sociaux accumulés. Si l’économie chinoise ne retrouve pas une croissance vigoureuse, la marche vers la suprématie mondiale sera fortement ralentie et les difficultés internes au Parti risquent de se transformer en véritables scandales, posant un sérieux risque de réputation pour le régime. Dans un système où toutes les décisions majeures se prennent à huis clos, le terrain est propice aux complots internes et aux recompositions d’influence. Pour conserver le contrôle, le dirigeant devra allier méthodes dures et répressives à des mesures concrètes pour répondre aux préoccupations économiques et sociales, tant de la population que des élites.

Les prochaines années constitueront un véritable test de flexibilité pour le régime. Pékin saura-t-il identifier de nouveaux moteurs de croissance, réduire les tensions sociales et éviter les erreurs de gouvernance susceptibles de miner l’autorité de Xi de l’intérieur ? Pour maintenir le pays sur la voie de la stabilité et du développement, Xi devra trouver un équilibre subtil entre fermeté et adaptabilité, entre contrôle et souplesse. C’est de la réussite de ce dosage que dépendra l’avenir de la Chine dans la décennie à venir.

Pékin ira-t-il jusqu’à l’escalade pour consolider le pouvoir à l’intérieur ?

Sur fond de ralentissement économique et de contrôle strict des élites, une question se pose : Xi Jinping pourrait-il délibérément provoquer une crise militaire autour de Taïwan afin de rallier le soutien intérieur ? D’un côté, il apparaît que Pékin estime disposer d’« une fenêtre d’opportunité qui se referme » et que Xi a ordonné à l’Armée populaire de libération d’être prête à un scénario de recours à la force contre Taïwan d’ici 2027. Dans cette lecture, l’urgence pousserait le dirigeant chinois à envisager une « réunification » par la force avant que les conditions favorables ne disparaissent. De l’autre, le Parti communiste chinois n’a historiquement jamais déclenché de « guerres de diversion » pour résoudre ses problèmes internes. Si les difficultés économiques actuelles de la Chine sont sérieuses, elles ne sont pas encore assez dramatiques pour pousser le régime à risquer une guerre totale. Xi chercherait plutôt à stabiliser l’économie et à renforcer l’armée, préparant le terrain à un futur affrontement, mais sans provoquer de conflit direct à ce stade.

Le risque stratégique d’une attaque directe contre Taïwan reste extrêmement élevé. Une invasion à grande échelle provoquerait presque à coup sûr un choc économique mondial : interruption de routes maritimes vitales, coup sévère porté à l’industrie mondiale des semi-conducteurs. Un conflit militaire autour de Taïwan entraînerait inévitablement l’implication des États-Unis et de leurs alliés, avec la menace d’un affrontement direct entre puissances nucléaires. Pékin sait que la reproduction en Asie d’un scénario similaire à la guerre de la Russie contre l’Ukraine déclencherait des sanctions occidentales dévastatrices, auxquelles l’économie chinoise n’est pas prête. Selon les experts, la Chine n’a pas encore atteint la supériorité militaire décisive nécessaire pour mener avec succès une opération amphibie contre Taïwan. Malgré la modernisation rapide de l’APL, des lacunes persistent : moyens limités pour le transport aérien et maritime de troupes à travers le détroit, capacités insuffisantes de réparation rapide des pistes, intégration incomplète de la flotte sous-marine, et retard dans l’entraînement opérationnel de l’aviation. S’y ajoutent la corruption et les déficiences organisationnelles dans l’armée et l’industrie de défense, qui affaiblissent la préparation au combat malgré les échéances officielles de modernisation. Même avec une mobilisation maximale aujourd’hui, Pékin risquerait l’échec – ce qui signifierait non pas la consolidation, mais l’effondrement de la légitimité du régime.

Un chasseur chinois J-15 décolle du porte-avions Shandong lors d’exercices autour de Taïwan (avril 2023)

Un chasseur chinois J-15 décolle du porte-avions Shandong lors d’exercices autour de Taïwan (avril 2023)

Dans les prochaines années, Xi Jinping devrait poursuivre une stratégie de « pression sans guerre » : renforcer au maximum la présence militaire autour de Taïwan, tester la réaction des États-Unis et des autorités de l’île, tout en évitant l’invasion directe. L’objectif est de contraindre Taipei à céder sans combattre – par épuisement, selon la « stratégie du python », où une tension permanente doit pousser l’adversaire à capituler. Si ce calcul échoue et que la dynamique interne et externe se détériore – montée des sentiments pro-indépendance à Taïwan ou augmentation de l’aide militaire occidentale à l’île – le risque d’une option militaire à la fin des années 2020 augmenterait. L’échéance clé reste 2027, date du prochain XXIe Congrès du PCC, lors duquel Xi pourrait briguer un quatrième mandat inédit. D’ici là, il voudra sans doute afficher des avancées tangibles sur la question taïwanaise ou, à tout le moins, préparer au maximum le pays à un éventuel conflit.

Conséquences pour l’Ukraine

Le renforcement du tandem autoritaire Pékin–Moscou se manifeste de plus en plus clairement sur le plan géopolitique. La Chine a, de fait, investi dans le régime de Poutine, assurant un soutien économique à la Russie dans sa guerre contre l’Ukraine. En trois années de guerre, Pékin a augmenté ses achats d’hydrocarbures russes ainsi que ses livraisons de biens stratégiques – allant des microprocesseurs aux machines-outils – aidant le Kremlin à résister à la pression des sanctions. La part de la Chine dans le commerce extérieur de la Russie a atteint un tiers, rendant Moscou économiquement dépendante de l’Empire du Milieu.

Politiquement, Xi Jinping a maintes fois affiché son soutien à Poutine, et les exercices militaires sino-russes sont devenus plus fréquents et plus sophistiqués, incluant la coordination de frappes aériennes et de centres de commandement. Pour l’Ukraine, cet axe des autocraties signifie que la Russie ne se retrouvera pas totalement isolée : Poutine dispose d’un partenaire puissant, déterminé à éviter sa défaite. Le « neutralité » affichée par Pékin profite en réalité à l’agresseur : l’allongement du conflit épuise l’Occident et détourne les ressources des États-Unis et de l’Europe. Pékin ne recherche pas une paix rapide sur des bases qui affaibliraient Moscou ; la poursuite de la guerre sert ses intérêts, en renforçant la dépendance russe et en occupant l’Occident sur le théâtre européen.

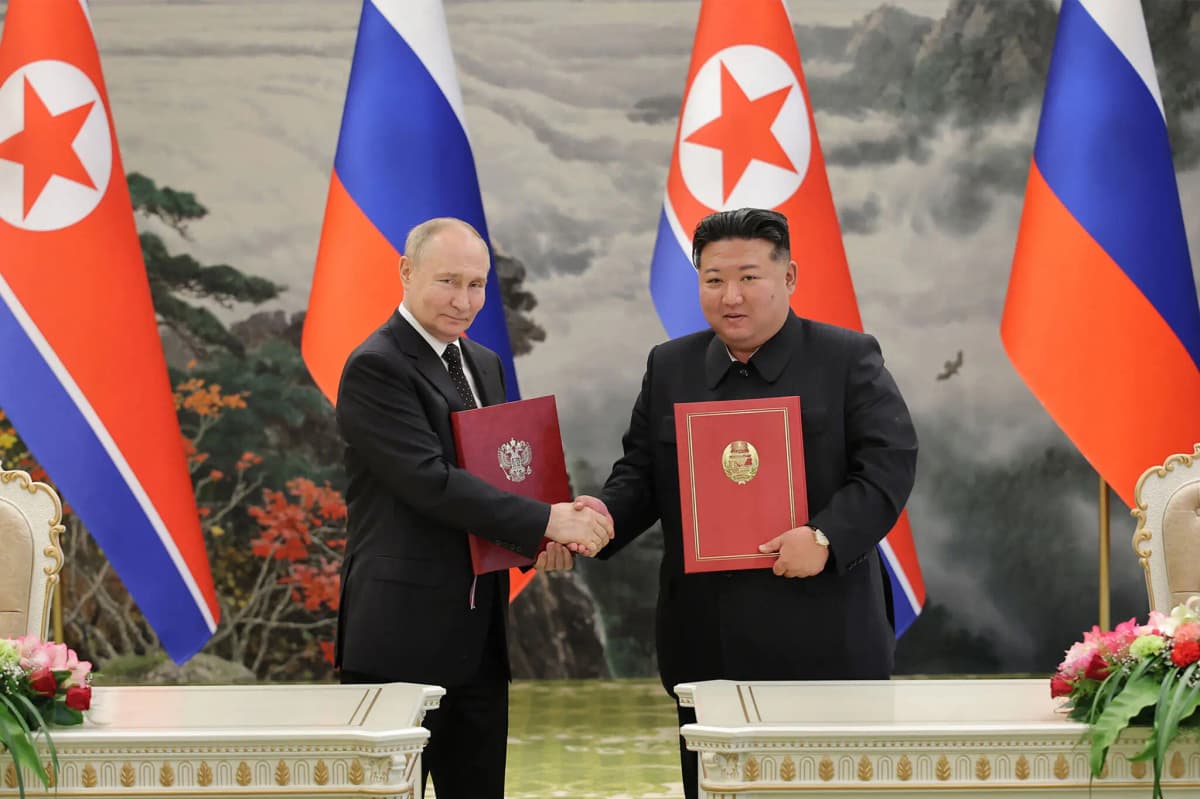

La concentration du pouvoir entre les mains de Xi rend la politique étrangère chinoise plus prévisiblement prorusse. Alors qu’auparavant des débats internes opposaient élites pro-marché et idéologues du Parti sur l’opportunité d’un rapprochement avec Moscou, toute résistance à la ligne de Xi a désormais pratiquement disparu. La Russie est devenue pour la Chine un partenaire clé dans sa confrontation stratégique avec les États-Unis. Pékin a toutefois fixé ses « lignes rouges » : opposition ferme à l’usage de l’arme nucléaire en Ukraine et au déclenchement par le Kremlin de nouveaux conflits en Asie centrale. Ces limites suffisent pour que la Chine continue de soutenir la Russie juste assez pour qu’elle poursuive la guerre, sans franchir de seuils nuisant à ses propres intérêts. Le président russe V. Poutine et le président chinois Xi Jinping lors de leur rencontre à Pékin (octobre 2023)

Le président russe V. Poutine et le président chinois Xi Jinping lors de leur rencontre à Pékin (octobre 2023)

Les contraintes matérielles et techniques sont, elles aussi, bien réelles : les lignes de production américaines sont déjà saturées par les livraisons d’armes à l’Ukraine, à Taïwan et par le recomplètement des stocks nationaux. Le Kremlin compte tirer parti de ce possible détournement de l’attention occidentale, et Xi partage vraisemblablement ce calcul : l’affaiblissement de l’unité et de la vigilance de l’Occident profite à la fois à Moscou et à Pékin.

Pour l’Ukraine, le risque est donc double :

Moscou gagne un espace stratégique et du temps supplémentaires.

Pékin acquiert un levier de pression sur l’Occident, laissant entendre qu’il existe des priorités plus urgentes que la question ukrainienne.

L’Ukraine doit répondre par une diplomatie proactive : consolider ses alliances existantes, rechercher de nouveaux appuis au-delà du cercle occidental traditionnel et se préparer à d’éventuels bouleversements géopolitiques. Le peuple ukrainien a déjà prouvé qu’il pouvait résister à un ennemi puissant ; l’enjeu est désormais de garantir que le soutien international ne faiblira pas, même en période de crises mondiales où se joue non seulement l’avenir de l’Ukraine, mais aussi les principes fondamentaux de l’ordre international.

Kateryna Vodzinska, expert du groupe de réflexion Resurgam sur l'Asie du Sud-Est et la Chine

Vous pourriez être intéressé