INFORMATION ET ANALYSE

COMMUNAUTÉ

+ Rejoindre

Soutenir

ÉDITORIAL RESURGAM

Photo: Associated Press

Photo: Associated Press

Cette escalade orchestrée par le Kremlin vise à la fois à dissuader l’Europe de poursuivre les projets sur lesquels un consensus s’est enfin dégagé dans les principales capitales, et à convaincre le président chinois Xi Jinping d’apporter un soutien plus substantiel que celui accordé jusqu’ici. Carte montrant la trajectoire de vol des trois chasseurs russes MiG-31 ayant pénétré dans l’espace aérien estonien le 19 septembre 2025. Source : Estonian World

Carte montrant la trajectoire de vol des trois chasseurs russes MiG-31 ayant pénétré dans l’espace aérien estonien le 19 septembre 2025. Source : Estonian World

Tester l’efficacité de l’article 5 de l’OTAN ne passe pas uniquement par une invasion militaire directe – un risque trop élevé pour le Kremlin – mais aussi par l’usage de méthodes hybrides en deçà du seuil de guerre conventionnelle. Ces actions, volontairement calibrées pour rester en dessous du “niveau nécessaire d’escalade”, contribuent peu à peu à brouiller les contours de l’article 5.

Les ingérences dans la politique européenne ne relèveront pas du schéma classique de la hard power ou de la soft power, mais s’inscriront dans la logique de la sharp power – la “puissance incisive”. Selon la conception de Joseph Nye, la “puissance dure” d’un pays repose sur la contrainte et découle principalement de sa force militaire ou économique, tandis que la “puissance douce” repose sur l’attrait : l’image positive de sa culture, de ses idéaux politiques, de sa diplomatie et sur l’existence d’une société civile indépendante.

Les analystes Christopher Walker et Jessica Ludwig, de la National Endowment for Democracy, ont enrichi la théorie de Joseph Nye en introduisant le concept de “puissance incisive”, qui reflète la nature agressive des régimes autoritaires, très éloignée de l’attrait bienveillant de la soft power. Les actions de ces régimes sont “incisives” parce qu’elles s’infiltrent, percent ou fracturent l’environnement politique et informationnel des pays cibles.

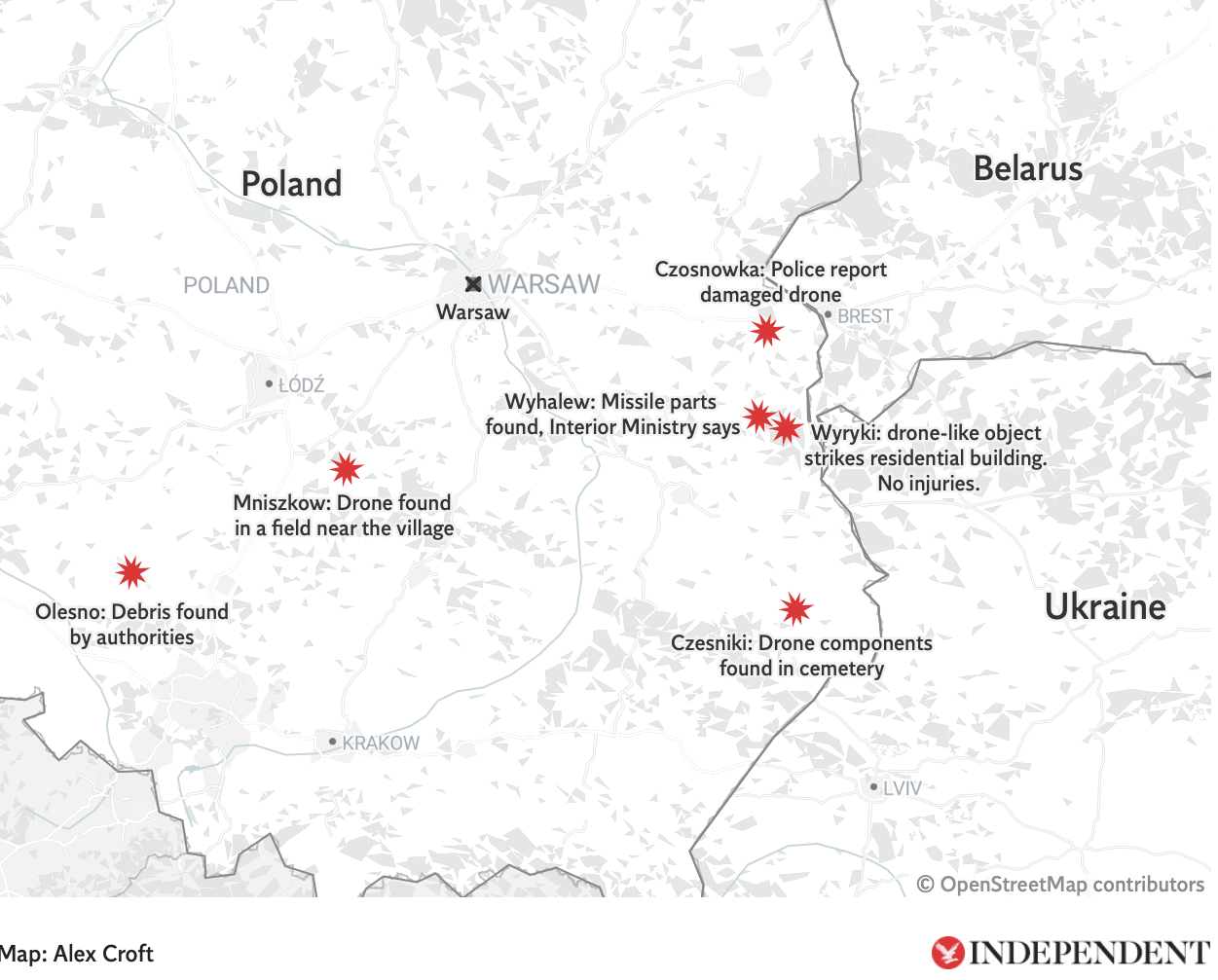

En définitive, grâce à cette puissance incisive, la Russie cherchera par petites touches, en minimisant ses propres risques, à éroder la confiance dans l’OTAN. Car tout traité – qu’il soit commercial ou sécuritaire – ne repose pas sur une signature apposée sur le papier, mais sur la confiance et la certitude qu’il sera respecté. Lieux où des drones russes ont été abattus en Pologne le 10 septembre 2025. Source : The Independent

Lieux où des drones russes ont été abattus en Pologne le 10 septembre 2025. Source : The Independent

Il ne s’agit donc pas d’une invasion de la Finlande ou des États baltes, mais d’outils tels que : la violation de l’espace aérien par des drones, des missiles et des avions, des provocations aux frontières, des sabotages sur le territoire européen, des actions et déclarations agressives ostentatoires, combinées à des ingérences dans les élections européennes, à la corruption d’élites, etc.

Et alors, cumulés sur la durée, ces petits pas finiront par constituer un grand pas vers la démolition de l’OTAN — une érosion de la confiance sans que le Kremlin n’encoure le risque d’une guerre ouverte.

La réponse est paradoxale : pour prolonger la guerre en Ukraine, même si de telles opérations contre l’OTAN obligent le Kremlin à détourner des ressources du front ukrainien.

Or, en 2026, Poutine se trouvera face à un dilemme majeur :

– soit réduire les ressources consacrées à la guerre, ce qui ralentirait encore davantage l’atteinte des objectifs militaires fixés ;

– soit geler le conflit afin de reprendre son souffle (avant tout sur le plan économique).

Dans le premier cas, cela reviendrait à plonger l’économie russe dans une crise comparable à celle des années 1990. Dans le second, le Kremlin se verrait incapable d’atteindre ses objectifs stratégiques en Ukraine.

Cependant, une troisième option se dessine : affaiblir le soutien occidental à l’Ukraine. Dans ce scénario, la Russie aurait besoin de ressources moindres pour avancer vers ses buts militaires, ce qui permettrait d’alléger – au moins partiellement – la pression sur son économie, même si les déséquilibres structurels demeureraient. Pour y parvenir, le Kremlin misait sur Donald Trump et sur l’élargissement du champ conflictuel, obligeant l’Occident à réagir sur plusieurs fronts.

Le calcul reposait sur l’arrivée de Trump à la Maison-Blanche et, par conséquent, sur un arrêt complet du soutien américain à l’Ukraine dès 2025 (y compris l’aide fournie par Biden). Finalement, Trump a bel et bien réduit l’assistance accordée à Kiev et a concédé plusieurs avantages à la Russie. Mais, dans le même temps, l’Europe a considérablement accru son aide, tant en volume qu’en qualité. Résultat : la plupart des manques américains ont été compensés, et les besoins critiques de l’Ukraine – que seuls les États-Unis pouvaient couvrir – ont été en réalité « rachetés par l’Europe » via le mécanisme PURL.

Ainsi, la combinaison de l’aide financière, militaire et politique assure à l’Ukraine une stabilité de ressources en 2026 et jette les bases d’un soutien durable pour les années à venir.

Dans ce contexte, les tentatives du Kremlin de disperser l’Europe sur d’autres terrains ont échoué. Les opérations de déstabilisation dans les Balkans via Milorad Dodik, en Gagaouzie (Moldavie) et dans le Caucase du Sud ont été neutralisées en amont. Quant au Moyen-Orient, l’attention et l’impact en Europe se sont réduits, en raison de la nature particulière des actions israéliennes et d’une intensité moindre du conflit.

Par ailleurs, l’Europe est désormais prête, sur le principe, à faire pression sur la Chine et l’Inde afin de contraindre indirectement le Kremlin, mais en dehors du cadre fixé par Trump. Ajoutée à la baisse des revenus tirés des exportations énergétiques – une tendance mondiale, amplifiée par la chute des prix et non plus seulement un facteur conjoncturel – cette dynamique réduit les capacités de la Russie et accroît, en premier lieu, ses vulnérabilités économiques.

La Russie ne peut pas se permettre d’ouvrir un second front contre l’Europe : tout simplement parce qu’elle n’en a pas les ressources — depuis la fin 2022, 90 % de ses forces sont concentrées en Ukraine.

Par ailleurs, les menaces hybrides consistant à provoquer des conflits locaux deviennent pour le Kremlin une tâche de plus en plus ardue, en raison de la dégradation de la qualité de ses réseaux d’influence et d’agents, et de la progressive « vaccination » de l’Europe contre le « virus russe » (les menaces). En 2024, le directeur de la CIA William Burns et le chef du MI6 Richard Moore ont souligné lors d’un événement commun que la qualité des agents russes s’était fortement détériorée : le Kremlin s’appuie désormais moins sur des professionnels et davantage sur des criminels et des adolescents capables d’exécuter ponctuellement une mission, mais incapables de constituer la « toile durable » qui existait auparavant.

Ainsi, le Kremlin a besoin d’un conflit susceptible de provoquer une réaction européenne et, par conséquent, de réduire le soutien apporté à l’Ukraine. Cela permettrait à la Russie de préserver un équilibre des forces suffisant, même si, en 2026, elle se voit contrainte de réduire l’effort financier consacré à sa guerre d’occupation en raison de la détérioration de son économie.

Et pour le Kremlin, cette solution s’appelle Taïwan

Selon les services de renseignement taïwanais, une éventuelle invasion chinoise de Taïwan — ou un blocus — ne serait envisageable qu’en 2027. Mais, d’une part, cette échéance arrive trop tard pour le Kremlin ; et d’autre part, même l’horizon 2027 reste incertain quant aux intentions réelles de Pékin. Pour Xi Jinping, une attaque ou un blocus de Taïwan revêt une dimension existentielle : l’échec n’est tout simplement pas une option.

Pour y parvenir, Pékin a besoin de trois conditions :

La rapidité, afin d’éviter une réaction négative et des conséquences trop lourdes, et de ne pas répéter les erreurs du Kremlin.

L’absence d’un soutien consolidé à Taïwan de la part des États-Unis et de l’Europe.

Un équilibre militaire crédible entre les forces chinoises et celles des États-Unis et de leurs alliés.

Or, en raison de difficultés économiques persistantes, la modernisation de la composante navale chinoise au niveau de celle des États-Unis ne serait possible qu’au cours des années 2030. Par ailleurs, l’insistance croissante de Pékin à rappeler qu’il n’est pas partie prenante au conflit entre la Russie et l’Ukraine traduit l’évolution en cours dans l’Union européenne, qui commence à considérer la Chine comme un véritable adversaire et à accroître la pression.

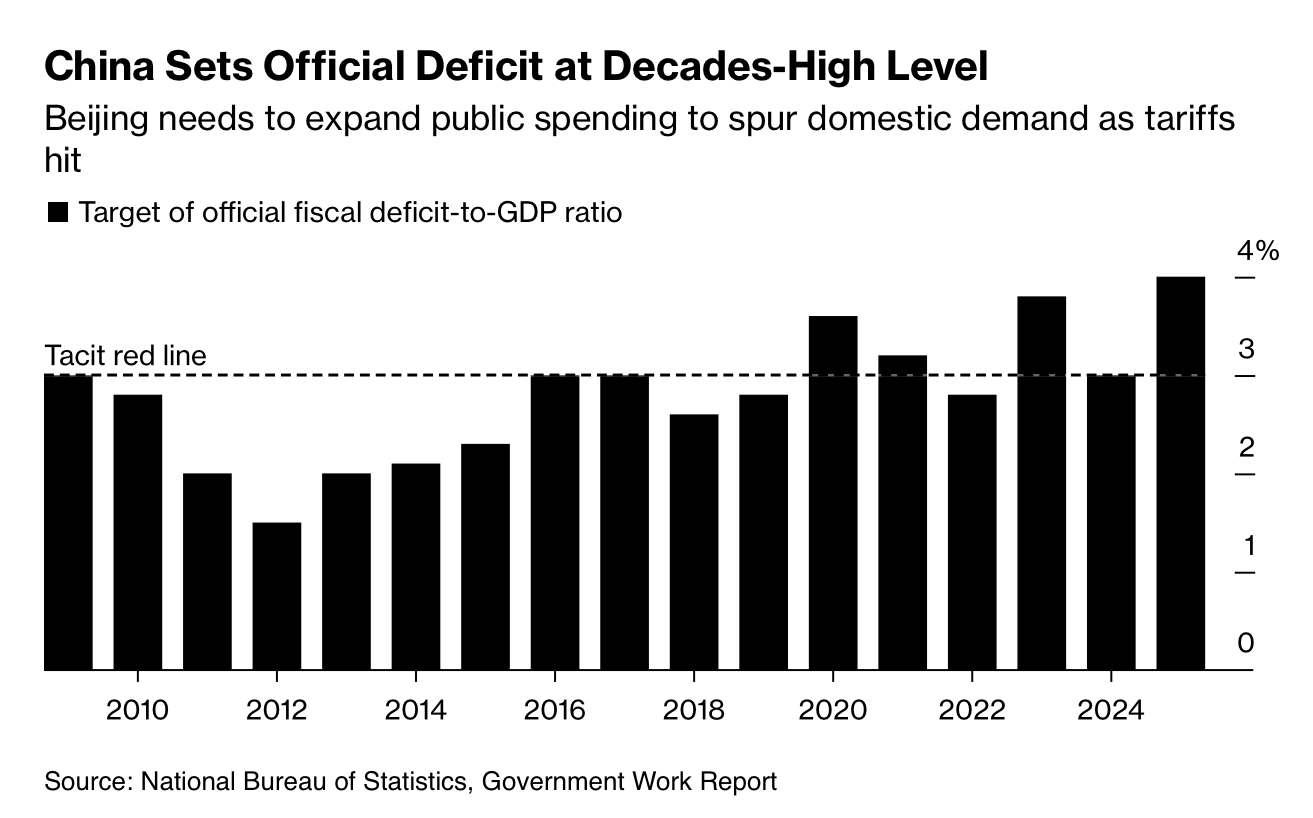

Enfin, la Chine doit d’abord sortir de sa crise économique : cette année, Pékin a relevé son déficit budgétaire prévu pour 2025 de 3 % à 4 % du PIB. La Chine a fixé son déficit officiel à son plus haut niveau depuis une décennie. Source : Bloomberg

La Chine a fixé son déficit officiel à son plus haut niveau depuis une décennie. Source : Bloomberg

Ainsi, une grande partie des analystes estiment que Pékin ne sera pas prêt à agir de manière agressive contre Taïwan avant les années 2030. De même, un soutien accru à la Russie nécessiterait des ressources importantes et comporterait des risques politiques majeurs pour la Chine, avec des répercussions sur son économie.

Pourtant, Poutine a besoin d’agir plus tôt. Il convient de noter que l’escalade du Kremlin se produit dans un contexte d’impunité relative des États-Unis, mais aussi dans le sillage du sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai, qui s’est tenu du 31 août au 1er septembre.

Cette escalade poursuit deux objectifs stratégiques principaux:

Par l’escalade, retarder les intentions de l’Union européenne d’accentuer la pression sur le Kremlin — directement ou via des pays tiers ; réduire la volonté de soutenir l’Ukraine ; et créer l’impression que la guerre atteindra le territoire européen plus rapidement si la tendance actuelle de soutien à Kiev se poursuit.

Convaincre Pékin que sa principale crainte — l’OTAN — est affaiblie et que l’Occident dit « collectif » est en réalité dysfonctionnel. Le Kremlin cherche à persuader la Chine au point qu’elle accepte soit de renforcer son soutien à Moscou, soit de se risquer à ouvrir un front autour de Taïwan plus tôt que prévu (par exemple fin 2026).

Dès lors, la seule stratégie efficace consiste à renforcer la réaction et la riposte face aux actions du Kremlin, en durcissant les sanctions et en augmentant le soutien à l’Ukraine — autrement dit, répondre à l’escalade par l’escalade. Car c’est seulement ainsi qu’il est possible d’éviter une aggravation encore plus forte, en faisant échouer la mise en scène du Kremlin, dont l’objectif est d’inciter Pékin à payer le prix des ambitions de Poutine. En effet, la Russie a un besoin vital que la Chine passe du statut de « spectatrice de la guerre » à celui de « participante à la guerre ».

ÉDITORIAL RESURGAM

Vous pourriez être intéressé