INFORMATION ET ANALYSE

COMMUNAUTÉ

+ Rejoindre

Soutenir

Matviy Sukhachov, commentateur politique britannique, en exclusivité pour Resurgam

Pendant la guerre russo-ukrainienne, l’un des principaux moyens de pression sur la Russie est constitué par les sanctions, dont l’effet est très vaste. Elles visent l’économie, les finances et le commerce du pays agresseur, et limitent ainsi le pouvoir militaire russe.

Pendant la guerre russo-ukrainienne, l’un des principaux moyens de pression sur la Russie est constitué par les sanctions, dont l’effet est très vaste. Elles visent l’économie, les finances et le commerce du pays agresseur, et limitent ainsi le pouvoir militaire russe.

La Grande-Bretagne est l’un des pays qui appliquent le plus activement des sanctions contre la Russie. Pourtant, depuis l’invasion totale, la politique sanctionnelle de Londres n’a pas été parfaite et a parfois montré des signes de méfiance et d’absence de vision politique, ce qui signifie que ce pays n’a pas encore exploité pleinement son potentiel de sanctions contre Moscou.

Quelle est la politique sanctionnelle de la Grande-Bretagne ? Quelles sanctions peuvent encore être mises en place contre la Russie par Londres ? Qu’est-ce qui empêche le Royaume-Uni d’utiliser tout son potentiel contre la Russie ? Nous allons essayer de répondre à ces questions dans cet article.

Avant de comprendre comment le Royaume-Uni peut encore nuire à la Russie, il faut définir quelles sanctions Londres a déjà mises en place contre le pays agresseur depuis le début de la guerre en 2022, et lesquelles ont eu le plus grand impact sur l’ennemi.

L’un des plus grands paquets de sanctions est celui instauré le jour du début de l’invasion à grande échelle de la Russie en Ukraine, le 24 février 2022. À ce moment-là, le gouvernement britannique, en coopération avec ses partenaires occidentaux, a présenté un paquet de sanctions exceptionnel, qui comprenait notamment les limitations suivantes :

interdiction du financement des principales filières de production et des compagnies présentes sur le marché britannique ;

limitation d’accès de certaines banques russes aux paiements au Royaume-Uni (y compris la deuxième plus grande banque de Russie, VTB ou Vneshtorgbank) ;

interdiction d’exportation des technologies essentielles et des dispositifs à usage dual pour les secteurs russes ;

interdiction de voyager en Grande-Bretagne et gel des avoirs de plusieurs oligarques et personnes proches de Poutine ;

restrictions bancaires pour les citoyens russes ;

interdiction de vols pour la compagnie aérienne Aeroflot dans l’espace aérien britannique, etc.

En prenant cette décision, le Royaume-Uni a choisi le camp de l’Ukraine et a agi contre l’agression russe. Mais ce premier paquet de sanctions avait plutôt un caractère tactique que stratégique. Étant donné que les actions militaires se poursuivaient, et en raison de l’échec de la contre-offensive ukrainienne en 2023, Londres a dû créer régulièrement de nouveaux paquets de sanctions et renforcer sa coopération avec le G7, l’Union européenne et les États-Unis.

Un an plus tard, après le début de la guerre à grande échelle, le 24 février 2023, le Royaume-Uni a annoncé un nouveau paquet de sanctions majeures.

Premièrement, il incluait l’interdiction d’exportation de tous les produits utilisés par la Russie sur le champ de bataille : pièces aéronautiques, dispositifs radio, composants pour drones, etc. Cette mesure visait à affaiblir les capacités militaires russes, mais la Russie a réussi à contourner ces restrictions grâce au soutien de la Chine, de l’Iran et de la Corée du Nord.

Deuxièmement, ces sanctions ciblaient des personnalités importantes, comme les directeurs de Rosatom ou encore Matthias Warnig, directeur général de Nord Stream 2 et proche ami de Poutine.

De plus, le 6 décembre 2023, des sanctions ont été annoncées contre les personnes et groupes finançant la machine de guerre russe, parmi lesquels figuraient des entreprises et organisations étrangères provenant de Biélorussie, d’Ouzbékistan, de Chine, des Émirats, de Turquie et de Serbie.

Les sanctions les plus vastes et les plus fortes ont été annoncées, puis mises en place par le gouvernement du Royaume-Uni, le 23 février 2025 et le 9 mai 2025. Le premier paquet comprenait 107 sanctions, ciblant notamment les ressources énergétiques de la Russie — en particulier 40 navires de la flotte fantôme russe, qui transportaient du pétrole (ces bateaux ayant acheminé pour plus de 5 milliards de dollars de pétrole en 6 mois).

Le deuxième paquet consistait en sanctions visant principalement la flotte fantôme russe. Celles-ci étaient encore plus strictes et plus larges, prévoyant des restrictions pour environ 100 navires pétroliers, qui, depuis le début de 2024, avaient transporté pour une valeur de plus de 24 milliards de dollars.

Dans ce cas, le Royaume-Uni est devenu le leader parmi les pays européens, en infligeant un coup sévère à la flotte russe.

L’intensification de l’action de Londres dans le contexte de l’augmentation des sanctions contre la Russie ces derniers temps peut s’expliquer non seulement par la position ferme du gouvernement britannique dans son soutien à l’Ukraine, mais aussi par le retour de Trump au pouvoir aux États-Unis, qui a affaibli le rôle de Washington dans la mise en place des sanctions contre la Russie.

Premièrement, le Royaume-Uni mène sa politique sanctionnelle indépendamment du reste de l’Europe, car il a quitté l’Union européenne en 2020. Grâce à cela, le Royaume-Uni dispose de sa propre base juridique pour sa politique sanctionnelle, qui s’est appuyée sur la loi sur les sanctions et le blanchiment d’argent, adoptée en 2018.

Cette loi permet au gouvernement de créer, mettre en place et administrer les sanctions, dont le but est la réalisation des obligations du Conseil de sécurité de l’ONU, ainsi que la prévention du terrorisme au Royaume-Uni, la coopération pour les intérêts de la sécurité nationale, le respect des libertés et des droits des citoyens du pays, la coopération pour mettre fin aux conflits armés, etc. Dans cette loi est incluse en soi une liste de faits sur la base desquels le gouvernement britannique peut imposer des sanctions contre le pays agresseur.

L’avantage de cette loi est que, en comparaison avec la politique sanctionnelle européenne, dans le cas britannique les critères d’inclusion des personnes physiques et juridiques dans la liste des sanctions sont mieux définis. Cela conduit à l’amélioration des standards de preuve, ce qui constitue une partie essentielle d’une procédure juridique claire et juste.

D’un autre côté, les standards de preuve détaillés freinent et bureaucratisent la mise en place des sanctions contre les personnes ou les pays qui violent les droits de l’Homme. Ainsi, le gouvernement est souvent obligé de démontrer la nécessité de l’imposition des sanctions afin de ne pas être suspecté d’arbitraire.

Dans le cas du Royaume-Uni, c’est surtout la base législative qui est devenue la fondation pour toutes les autres forces de la politique sanctionnelle du pays, la plus importante d’entre elles étant l’utilisation de différents types de pression, qui affaiblissent les capacités économiques et donc militaires du pays agresseur. Parmi ces méthodes de pression figurent les sanctions bloquantes (congélation des actifs, interdiction d’opérations avec des personnes physiques ou juridiques), le contrôle des exportations, les limitations sectorielles, les restrictions de déplacements de différentes personnes, etc. Avec le temps, les sphères économiques russes incluses dans cette liste s’élargissent (comme par exemple l’instauration de sanctions contre

la flotte fantôme russe, qui constituait une source de ressources pétrolières pour ce pays).

En revenant sur l’analyse de la loi SAMLA, un autre aspect important et positif pour le Royaume-Uni est la patience du tribunal, ce qui la différencie fortement d’autres pays européens. En Europe, la fragilité législative des sanctions reste assez répandue, lorsqu’une personne sous sanctions peut faire appel au tribunal pour les annuler. Au Royaume-Uni, il y a moins de problèmes à ce sujet, car ces sanctions sont d’abord revues plusieurs fois par les juges et, deuxièmement, grâce à cette preuve détaillée, la personne en question a beaucoup plus de mal à faire face au tribunal et à annuler les sanctions.

Un exemple de refus d’annulation de sanctions par les juges est le cas de Yevheniy Shvindler, une personne proche de l’oligarque russe Roman Abramovitch, lorsqu’il a essayé de faire lever les sanctions du milliardaire.

Malgré cela, la politique britannique présente certains aspects fragiles :

une expansion insuffisante des paquets de sanctions, comparée à l’UE ou aux États-Unis, ce qui l’oblige à coopérer avec ces pays ;

une forte dépendance des décisions du Parlement et du gouvernement vis-à-vis des organes exécutifs qui mettent en place les sanctions, comme par exemple l’OFSI (Office of Financial Sanctions Implementation) ;

la capacité de la Russie à contourner les sanctions à travers des tiers (Chine, Iran, Corée du Nord), ce qui oblige le Royaume-Uni à consacrer du temps et des ressources à ce problème ;

une politique sanctionnelle assez fragmentée et une absence de vision stratégique, qui permettrait pourtant de cibler certaines sphères économiques russes longtemps restées intouchables.

Un rôle particulier est également joué par les processus politiques, qui influencent la motivation du gouvernement britannique à mettre en œuvre des sanctions.

Pour répondre à cette question, il faut encore une fois revoir les sphères où les Britanniques ont déjà mis en place beaucoup de sanctions et où ils ont manqué certains schémas cachés ou même des évidences, grâce auxquels la Russie peut encore financer sa guerre barbare.

Commençons par les ressources énergétiques — le fondement de l’économie russe. Officiellement, à partir de 2022, le Royaume-Uni a interdit l’importation de pétrole dans son pays. Pourtant, les sanctions sur l’achat et le transport du pétrole ne concernaient pas d’autres voies utilisées par la Russie, ni les pays ou les personnes britanniques qui continuaient le commerce avec Moscou.

En 2024, une actualité révélait que la Grande-Bretagne avait importé 5,2 barils de produits pétroliers fabriqués à partir de pétrole russe dans des pays comme l’Inde. Ce type d’importation n’est pas illégal, car les produits transformés ne sont plus considérés comme russes, mais ces achats affaiblissaient l’efficacité des sanctions britanniques contre la Russie.

En ce qui concerne les pierres précieuses, le Royaume-Uni a longtemps tardé à imposer des sanctions et a continué à importer de l’aluminium, du fer, du cuivre, etc. Ce n’est qu’en avril 2024 que Londres, conjointement avec Washington, a interdit l’importation d’aluminium, de cuivre et de nickel, ce qui a eu un impact sur les revenus russes.

Un autre instrument que le Royaume-Uni peut utiliser contre les ressources énergétiques russes est la limitation des prix, c’est-à-dire la fixation d’un seuil au-dessus duquel les exportateurs russes ne peuvent pas vendre. Cela rend les ressources énergétiques russes moins chères et réduit ainsi leurs revenus.

Une autre source importante de l’économie russe concerne les finances et les systèmes bancaires. Ici, les Britanniques ont également appliqué les sanctions de manière assez dispersée, en évitant certaines personnes physiques et juridiques russes ou en n’utilisant pas les sanctions à leur pleine capacité.

Un exemple est celui des actifs russes, dont la majorité a été gelée depuis longtemps par la Grande-Bretagne et que celle-ci souhaiterait utiliser ultérieurement. Par exemple, Londres prévoit de transférer l’argent provenant des avoirs russes gelés pour financer l’achat d’armes et la reconstruction en Ukraine, pour une somme d’environ 3 milliards de dollars en 2025-2026.

Ici, il est important de différencier des notions comme le gel des biens et leur confiscation, car lors d’une confiscation, les biens gelés passent juridiquement à une autre partie. Le Royaume-Uni rencontre des difficultés sur ce point, et le seul cas de confiscation d’actifs russes concerne Petr Aven, qui, en juillet 2024, a accepté la confiscation de plus de 750 000 GBP pour mettre fin à une enquête policière de deux ans menée par l’Agence nationale de lutte contre le crime organisé (NCA).

Un autre exemple lié aux finances est SWIFT et l’accès des banques russes à ce système interbancaire international. En 2022, au début de la guerre à grande échelle, plusieurs banques russes (VTB, Sovcombank, PromSvyazbank) ont été bannies de l’accès aux paiements à l’étranger et à SWIFT. Pourtant, toutes ces sanctions, le Royaume-Uni ne les prenait pas seul, mais en coopération avec les États-Unis et l’Union européenne. Mais le Royaume-Uni, tout seul, ne peut pas encore bannir les autres banques russes de SWIFT.

De plus, les limitations touchaient aussi les géants du secteur bancaire en Russie, comme Sberbank et Gazprombank, qui continuent de travailler activement pour le bien-être de l’économie russe.

Il ne faut pas oublier non plus que les sanctions, qui devraient concerner certaines entreprises bancaires visibles, pouvaient passer à côté de certaines petites, mais nombreuses, banques russes, à travers lesquelles la machine militaire du Kremlin continue d’obtenir de l’argent. Cette partie nécessite donc également l’attention de Londres.

Il existe aussi des alternatives créées en Russie; dont SPFC (Système de transmission des messages financièrs), qui n’est absolument pas touchée par les sanctions britanniques. Même si ce remplacement de SWIFT n’est pas aussi performant ni efficace, grâce à ce dernier les russes reçoivent des revenus et SPFC existe dans d'autres pays.

Même si les sanctions britanniques ont touché tous les domaines financiers et économiques, ces sanctions restent trop fragmentées et ciblent certaines personnes, entreprises, etc., de manière parfois impulsive et moins vaste que celles de l’Europe. Donc ici, la question principale n’est pas de savoir dans quels domaines existent déjà des sanctions, mais comment le Royaume-Uni devrait les mettre en place : systématiquement, stratégiquement, largement, en ciblant des secteurs entiers, en coordination avec les efforts européens et américains, tout en développant parallèlement la coopération entre les comités parlementaires et en augmentant le pouvoir des organes chargés de l’application des sanctions.

De plus, pour les Britanniques, afin de comprendre les cibles les plus douloureuses pour l’économie russe, il serait judicieux de se concentrer sur deux choses : une attaque systématique et vaste sur des secteurs entiers (y compris ceux dits « fantômes »), ainsi que la mise sous pression des tiers utilisés par les Russes pour contourner les sanctions, comme la Chine, l’Inde, la Turquie, etc.

Une autre question importante concerne la motivation et la volonté suffisante des politiciens britanniques pour mettre en place des sanctions. En effet, la politique représente avant tout les intérêts des acteurs et les conditions susceptibles d’influencer la prise de décision.

Théoriquement, le Royaume-Uni dispose de toutes les possibilités pour appliquer des sanctions qu’il n’a pas encore utilisées contre l’économie russe, car ces décisions sont rapidement adoptées au Parlement (où il suffit d’obtenir la majorité des voix), et le consensus est admis par les deux principaux partis. De plus, la loi SAMLA permet au Royaume-Uni de mener des actions plus strictes afin que le gouvernement et le Parlement puissent mettre en place des sanctions, et le pays reste indépendant dans ces décisions tout en s’alliant facilement avec l’Europe dans l’effort économique contre la Russie.

En pratique, il existe toutefois des dangers cachés, comme la crainte d’une baisse économique en cas d’embargo complet contre la Russie, des limitations juridiques, l’influence des lobbys économiques et les processus politiques.

Si les deux premiers points sont clairs, les deux autres nécessitent une analyse plus détaillée. Dans le premier cas, les lobbys économiques, qui travaillent de façon cachée ou ouverte pour la Russie, s’opposent à la mise en place des sanctions, de même que certaines entreprises britanniques qui continuent leurs activités avec la Russie et qui, pendant longtemps, ont versé des impôts au budget russe. L’exemple type est l’entreprise pharmaceutique AstraZeneca qui, malgré ses promesses, n’a pas abandonné le marché russe : en 2024, elle a versé environ 45 millions de dollars au système de santé russe et aux organismes médicaux publics.

Dans le deuxième cas, certaines figures politiques s’opposent aux sanctions contre la Russie, par crainte d’une escalade du conflit et de représailles similaires contre le Royaume-Uni. Pourtant, en comparaison avec l’Europe ou les États-Unis, cette vision est moins répandue parmi les responsables politiques britanniques. Elle était nettement plus présente au début de la guerre qu’actuellement, alors que le Royaume-Uni se montre pleinement solidaire de l’Ukraine et travaille activement à de nouvelles mesures restrictives contre la Russie. C’est pourquoi la peur politique d’une aggravation du conflit n’a pas un impact aussi fort que le lobbying économique ou les intérêts directs de certains acteurs du secteur privé.

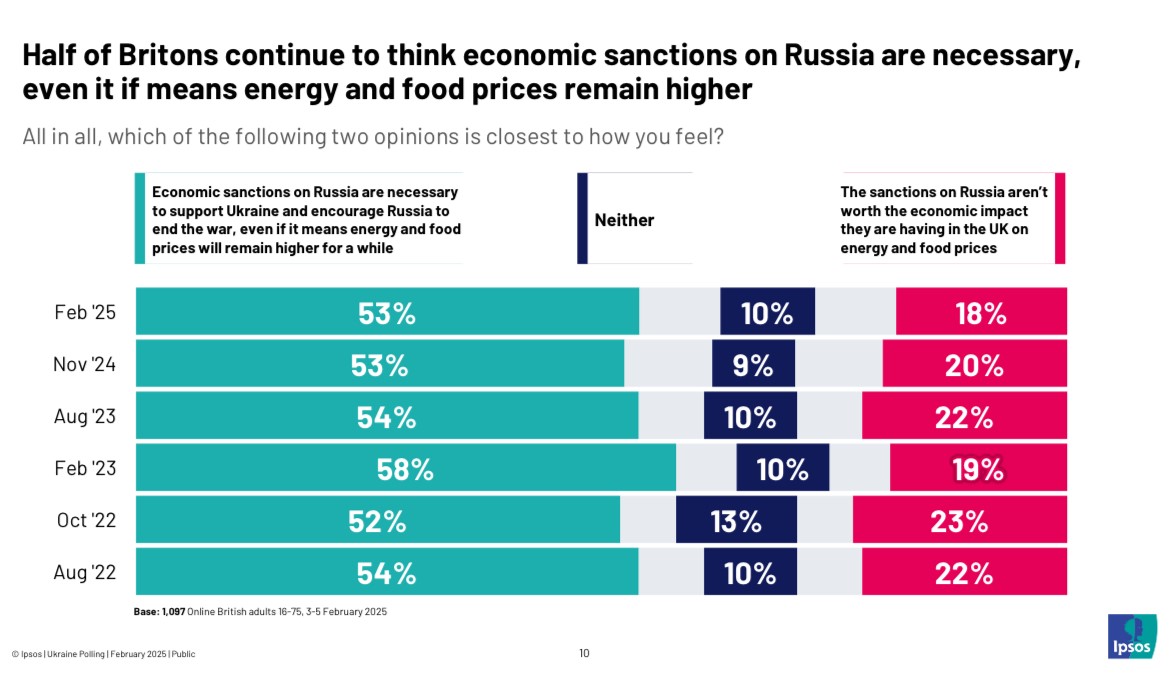

Dans le domaine des sanctions, il est également essentiel de comprendre les attitudes de l’opinion publique, sur lesquelles les politiciens s’appuient souvent — un exemple typique du fonctionnement démocratique. Selon une enquête sociologique menée par Ipsos et publiée le 23 février 2025, plus de la moitié des Britanniques (53 %) continuent de considérer les sanctions contre la Russie comme nécessaires, même si cela entraîne des prix alimentaires et des charges plus élevés. Environ un répondant sur cinq estime, au contraire, que les sanctions ne valent pas les conséquences économiques. Cet indicateur reste globalement stable depuis le début de la guerre.

Résultats d’une enquête sociologique d’Ipsos

Résultats d’une enquête sociologique d’Ipsos

Vous pourriez être intéressé