INFORMATION ET ANALYSE

COMMUNAUTÉ

+ Rejoindre

Soutenir

ÉDITORIAL RESURGAM

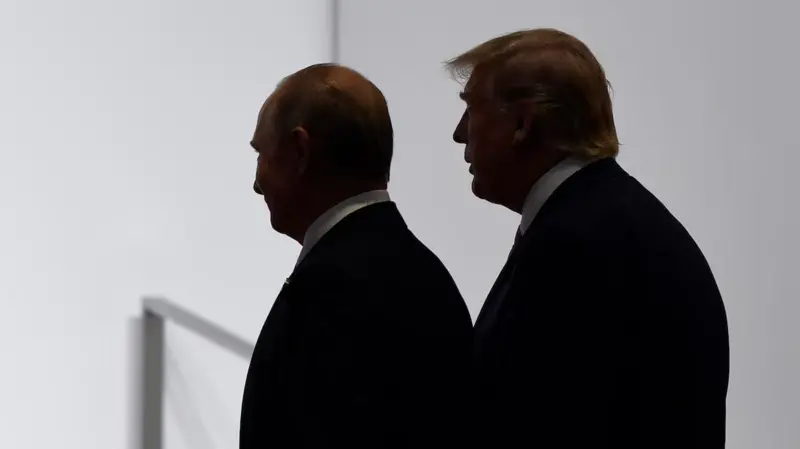

Photo: AP

Photo: AP

Comparée aux six derniers mois, cette position de Donald Trump semble incroyable.

Qu’est-ce qui a provoqué ce changement d’attitude de la part du président américain ? Et est-il réellement devenu pro-ukrainien ?

Durant les cinq premiers mois du second mandat présidentiel de Donald Trump, la politique étrangère a été largement dominée par les isolationnistes du courant MAGA. L’influence des républicains traditionnels, comme le secrétaire d’État Marco Rubio ou l’envoyé spécial pour l’Ukraine Keith Kellogg, avait fortement diminué. Pendant ce temps, l’envoyé spécial Steve Witkoff concentrait autour de lui trois axes diplomatiques clés : le dossier israélo-palestinien, le dossier iranien et le dossier russe.

L’aboutissement de cette domination isolationniste sur les faucons républicains fut la démission de Mike Waltz de son poste de conseiller à la sécurité nationale début mai. Selon le Washington Post, Waltz était perçu comme beaucoup plus enclin à recourir à la force militaire que Trump lui-même. Il avait notamment proposé de frapper l’Iran et coordonnait avec les Israéliens une opération militaire contre Téhéran. C’est en partie pour cette raison que Trump a décidé de l’écarter.

Un mois plus tard, la situation évolue radicalement. Sur fond d’escalade dans le conflit israélo-iranien, plusieurs médias américains (POLITICO, CNN, The Atlantic, etc.) ont rapporté une intensification des tensions entre les faucons républicains et les isolationnistes MAGA à propos de l’implication des États-Unis dans l’affrontement avec Téhéran. Alors que les négociations menées par Steve Witkoff autour d’un nouvel accord nucléaire avec l’Iran étaient dans l’impasse, les faucons réclamaient des frappes américaines immédiates sur les installations nucléaires iraniennes, tandis que les isolationnistes insistaient pour que Trump respecte sa promesse de campagne : ne pas entraîner les États-Unis dans une nouvelle guerre.

Ainsi, le 10 juin, POLITICO révélait qu’un groupe influent de faucons républicains avait lancé une campagne de lobbying en coulisses. Leur objectif : convaincre Trump non seulement d’abandonner tout projet d’accord nucléaire avec l’Iran, mais aussi d’autoriser Israël à attaquer directement Téhéran. L’opération israélienne baptisée Lion Ascendant fut d’ailleurs lancée dans la nuit du 13 juin.

Fait notable : le 4 juin, lors d’un dîner privé à la Maison Blanche, le présentateur conservateur Mark Levin aurait affirmé à Trump qu’il ne restait à l’Iran que quelques jours pour se doter de l’arme nucléaire, l’exhortant à autoriser Israël à frapper les installations iraniennes. Selon POLITICO, Steve Witkoff, également présent, est depuis longtemps la cible de Levin, qui l’accuse de torpiller une ligne dure contre l’Iran. Les médias conservateurs de Rupert Murdoch, notamment le New York Post, ont eux aussi intensifié leurs critiques à l’encontre de Witkoff, suggérant même qu’il serait l’homme de Doha à Washington.

Cette offensive de lobbying menée par les faucons a provoqué une riposte coordonnée des isolationnistes MAGA en faveur de Steve Witkoff. Quelques heures seulement après le dîner entre Mark Levin et Trump, Tucker Carlson – manifestement informé par une source proche de la réunion – a publié un message sur X, accusantLevin de vouloir effrayer les États-Unis et les entraîner dans une guerre.

Le vice-président J.D. Vance, figure majeure de la faction anti-guerre du Parti républicain, a lui aussi rapidement pris la défense de Witkoff lors d’un podcast animé par Theo Von, dénonçant les pressions bellicistes.

Le sénateur Lindsey Graham, conseiller clé de Trump en matière de sécurité nationale et ardent défenseur de l’Ukraine, a joué un rôle central dans le basculement du président vers une ligne plus dure contre l’Iran. Le 17 juin, CNN a rapporté que Trump, alors sur le point de quitter prématurément le sommet du G7 au Canada, avait appelé Graham pour le consulter. Ce dernier l’a exhorté à aller « all in » pour mettre fin à tout espoir iranien de se doter de l’arme nucléaire, y compris en ayant recours à la force si nécessaire.

Selon le Wall Street Journal, Graham a poursuivi son rôle de conseiller même après le lancement de l’opération militaire Midnight Hammer dans la nuit du 23 juin, au cours de laquelle les États-Unis ont frappé plusieurs sites nucléaires clés en Iran. Le journal note toutefois que Graham a plus de difficultés à convaincre Trump de se montrer aussi ferme envers la Russie.

Dans ce contexte, les faucons semblent avoir momentanément renforcé leur position face aux revers rencontrés par les isolationnistes. Steve Witkoff a été mis en retrait de ses trois axes diplomatiques principaux, sur lesquels il n’avait enregistré aucune avancée significative. La directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, a elle aussi vu son influence diminuer.

Au-delà du dossier iranien, les faucons républicains travaillent depuis des mois en coulisses pour pousser Trump vers une ligne plus dure face à la Russie, selon le Telegraph. Keith Kellogg, l’envoyé spécial de Trump pour l’Ukraine, écarté au profit de Witkoff en janvier-février sur le dossier russe, a joué un rôle décisif dans ce revirement. Alors que les négociations de paix piétinent et que Poutine intensifie les frappes contre les villes ukrainiennes, l’approche patiente mais ferme de Kellogg aurait contribué à infléchir la position de Trump vis-à-vis de Moscou.

Parallèlement, Marco Rubio – grâce à sa proximité avec le président – est intervenu personnellement lorsque les attaques russes se sont intensifiées ces dernières semaines. En parallèle, Lindsey Graham a fait avancer son projet de loi sur les sanctions contre la Russie, soutenu par plus de 80 sénateurs au Congrès.

Plus favorables à l’Ukraine, les faucons républicains traditionnels ont donc retrouvé une influence importante au sein de l’administration Trump. Et ce regain de pouvoir, sur fond de crise israélo-iranienne, semble être l’un des facteurs majeurs ayant conduit à un changement de ton de Donald Trump en faveur de Kyiv.

Ces derniers mois, les dirigeants européens se sont activement employés à convaincre Donald Trump de fournir des armes à l’Ukraine et de faire pression sur Vladimir Poutine pour entamer de véritables négociations. L’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et plusieurs autres pays ont intensifié leurs contacts avec l’administration américaine. En coulisses, de nombreux responsables européens ont cultivé des relations avec des membres influents de l’équipe Trump, perçus comme favorables à l’Ukraine, ainsi qu’avec un réseau de parlementaires républicains pro-ukrainiens.

D’après le Wall Street Journal, le président finlandais Alexander Stubb aurait noué une relation d’amitié avec Trump lors d’un tournoi de golf en Floride. Le chancelier allemand Friedrich Merz a rencontré Trump le 5 juin et depuis, les deux hommes échangent presque chaque semaine. De son côté, le nouveau secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, a su adopter une attitude élogieuse à l’égard de Trump, lui adressant régulièrement des messages flatteurs et s’ajustant habilement à son style de communication.

Le gouvernement allemand a pris l’initiative d’un plan d’achat d’armement américain financé par des fonds européens, destiné à soutenir Kyiv. Le 3 juillet, lors d’un entretien téléphonique avec Trump, Friedrich Merz a proposé de financer l’acquisition de deux systèmes Patriot pour l’Ukraine, alors que le Pentagone avait temporairement suspendu les livraisons de matériel militaire à Kyiv – une décision dont Trump semblait ne pas avoir connaissance. Au cours de la conversation, Trump a même déclaré que Poutine « cherchait à le duper ». Le lendemain, après avoir visionné de nouvelles images particulièrement choquantes venues d’Ukraine, Trump a rappelé Merz de son propre chef et lui a proposé d’augmenter la commande à cinq systèmes Patriot. Le dirigeant allemand a aussitôt accepté, voyant là une opportunité à ne pas manquer.

Les Européens savaient pertinemment qu’un président comme Trump, qui aborde la politique internationale avant tout comme une série de transactions financières à somme nulle, serait bien plus enclin à approuver des livraisons d’armes si celles-ci étaient financées par l’Europe.

Le sommet de l’OTAN à La Haye, qui s’est tenu les 24 et 25 juin, a également contribué à renforcer l’adhésion de Trump à cette nouvelle dynamique. Lors de la réunion, quasiment tous les États membres de l’Alliance ont annoncé leur engagement à consacrer 5 % de leur PIB à la défense, satisfaisant ainsi une exigence de longue date du président américain.

Le 10 juillet, Donald Trump a téléphoné à Mark Rutte pour lui déclarer que l’Ukraine devait recevoir tout ce dont elle a besoin pour se défendre — mais que ce sont les Européens qui devaient en assumer le coût. Selon Rutte, plusieurs pays ont manifesté leur intérêt, notamment l’Allemagne, la Finlande, le Danemark, la Suède, la Norvège, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et le Canada.

Le 14 juillet, lors d’une rencontre avec Rutte dans le Bureau ovale, Trump a annoncé que les États-Unis et l’OTAN avaient conclu un accord sur la fourniture d’armements à l’Ukraine. D’après lui, les États-Unis produiront “les meilleures armes du monde” et les vendront à l’OTAN, qui se chargera de leur livraison à Kyiv.

Selon Axios, cet accord prévoit un transfert d’armements d’une valeur estimée à 10 milliards de dollars. L’aide inclurait notamment des missiles, des systèmes de défense antiaérienne et des obus d’artillerie.

Cependant, comme le souligne l’analyste militaire Mykola Bielieskov, il est encore trop tôt pour évaluer l’impact réel de cette nouvelle architecture de soutien proposée par Trump. L’Ukraine n’a, pour l’instant, rien reçu. Les questions de nomenclature et de rapidité des livraisons restent entières – et ce sont pourtant ces deux facteurs qui détermineront l’effet réel sur le cours de la guerre.

Le feu vert donné par les États-Unis à la vente d’armes à l’OTAN, avec la compréhension implicite que celles-ci seraient ensuite transférées à l’Ukraine, repose sur la conviction que l’Europe est prête à payer le prix fort. Une autre motivation de la Maison Blanche serait d’intégrer indirectement le fonds européen de défense, tout en contournant les exigences institutionnelles fixées par Bruxelles.

Pour qu’un pays tiers puisse accéder à ce fonds, l’Union européenne exige la signature d’un accord de coopération en matière de défense. Le Royaume-Uni et la Norvège en ont déjà signé un. Le Canada est en train de finaliser le sien. Chaque État participant s’engage aussi à effectuer des contributions financières directes au fonds commun.

Paris s’est longtemps opposé à l’inclusion des États-Unis. Mais le mois dernier, la France a assoupli sa position, permettant une certaine flexibilité dans l’application des règles. Néanmoins, Washington n’a signé aucun accord supplémentaire avec Bruxelles.

En vendant des armes destinées à l’Ukraine, les États-Unis participent donc au financement du fonds sans respecter les critères habituels, comme la localisation de la production dans l’Union européenne ou la signature d’un accord officiel. Le seul compromis obtenu par Bruxelles est l’accord de principe selon lequel les dépenses américaines pour soutenir Kyiv seront comptabilisées dans les 5 % du PIB que les membres de l’OTAN ont accepté de consacrer à la défense lors du sommet de La Haye.

Ce montage s’inscrit parfaitement dans la logique « America First » : les États-Unis vendent, l’Europe paie, et cela reste politiquement vendable à l’électorat américain, tant lors des élections de mi-mandat en 2026 que pour la présidentielle de 2028.

Lors de sa rencontre avec Mark Rutte à la Maison-Blanche, Donald Trump a menacé d’imposer des droits de douane à 100 % contre la Russie et ses partenaires commerciaux si Vladimir Poutine ne mettait pas fin à la guerre d’ici 50 jours.

« Nous sommes très, très mécontents d’eux (la Russie – ndlr). Et si aucun accord n’est trouvé dans les 50 jours, nous imposerons des tarifs très sévères, autour de 100 %. Vous appelez ça des tarifs secondaires », a-t-il déclaré.

Mais malgré l’enthousiasme suscité par cette posture musclée, le véritable effet immédiat de cette déclaration est de laisser à Poutine 50 jours supplémentaires pour poursuivre la guerre. Cela signifie que, durant les 49 jours suivants, la Russie continuera de bombarder les villes ukrainiennes, de tuer des civils et de tenter de gagner du terrain — comme le souligne à juste titre Keir Giles, expert de la Russie au think tank londonien Chatham House.

Ce délai offre à Moscou suffisamment de temps pour préparer une contre-stratégie diplomatique et, peut-être, berner à nouveau Washington par un subterfuge auquel Trump pourrait bien être sensible.

À l’automne, l’épuisement potentiel de l’Ukraine ou les erreurs de calcul du Kremlin pourraient créer les conditions d’une reprise des négociations. Il n’est pas exclu que Trump estime qu’une Ukraine affaiblie après ces 50 jours de pression sera plus encline à faire des concessions.

Quoi qu’il en soit, la Maison-Blanche doit se préparer au 51e jour, lorsque Poutine refusera — inévitablement — de cesser les hostilités. Le président russe mise sur une évolution favorable du rapport de forces sur le terrain pour pousser Kyiv et l’Occident à faire des compromis sur les exigences fondamentales du Kremlin.

Or, Trump ne dispose pas d’une stratégie cohérente, réaliste et équitable pour mettre fin à la guerre. Une partie de la responsabilité incombe à son entourage, notamment au département de la Défense.

Il est temps pour Trump d’abandonner le récit selon lequel il s’agirait d’une « guerre de Biden », et de reconnaître que l’état actuel du conflit russo-ukrainien relève désormais de sa responsabilité directe — comme l’a souligné Luke Coffey, chercheur principal à l’Hudson Institute. Cette rhétorique pouvait avoir un effet en période électorale, mais Trump occupe le Bureau ovale depuis six mois. Nier la réalité de la guerre n’est plus politiquement tenable, et n’aide en rien à la résoudre.

Le président américain doit veiller à ce que toute l’aide déjà votée par le Congrès soit effectivement livrée à l’Ukraine. Il devra aussi solliciter une nouvelle enveloppe lorsque les fonds actuels seront épuisés. Si Poutine refuse d’ouvrir des négociations dans le délai imparti, la Maison-Blanche devra présenter un plan de soutien bien plus solide, ce qui nécessitera des ressources supplémentaires et l’appui du Congrès.

Il reste à Trump trois ans et demi de mandat. Qu’il le veuille ou non, le conflit russo-ukrainien pèsera lourd dans son héritage. S’il veut contraindre la Russie à négocier, il faut exercer une pression réelle — et non la différer de 50 jours ou plus. Les Ukrainiens ne renonceront pas à leur indépendance. Ils continueront à se battre. Trop de concessions ont déjà été faites à Moscou. Cela suffit. Il est temps d’admettre que la Russie ne s’arrêtera pas tant qu’on ne l’arrêtera pas.

Donald Trump n’est certainement pas devenu pro-ukrainien — et il est peu probable qu’il le devienne un jour. Pourtant, après six mois de pressions diplomatiques et d’humiliations stratégiques, sa rhétorique de plus en plus ferme à l’encontre de Vladimir Poutine et son feu vert à la vente d’armes à l’Ukraine, financée par l’OTAN, peuvent donner l’impression d’un tournant spectaculaire.

Mais sans l’échec manifeste de la politique ukrainienne et russe de l’administration Trump au cours de ces six premiers mois, ce revirement n’aurait sans doute pas été perçu comme un progrès remarquable.

Peut-être assiste-t-on cependant à une évolution plus subtile : Trump ne serait pas devenu pro-ukrainien, mais il pourrait commencer à devenir anti-Poutine. Un tel basculement idéologique chez le 47e président des États-Unis paraît difficile à croire — et pourtant, il ne sort pas de nulle part.

Il est crucial que tous les acteurs et facteurs d’influence évoqués dans cette analyse — ceux qui ont rendu possible ce léger, mais significatif changement d’attitude — continuent de peser sur la position de Donald Trump. Car si son engagement reste fragile, il pourrait néanmoins, sous pression constante, se transformer en une stratégie plus ferme face à Moscou.

ÉDITORIAL RESURGAM

Vous pourriez être intéressé